葛生駅について

栃木県の南部に位置する佐野市の東側に東武佐野線終着駅の葛生駅はあります。駅開業は1894年(明治27年)と、とても古くなにか歴史がありそうな駅ですね。ちなみに葛生と書いて「くずう」と読みます。東武佐野線は東武鉄道にとって群馬県における重要なターミナル駅である館林駅を起点駅とし、県を跨いだ栃木県の葛生駅まで約22キロを結ぶ路線です。

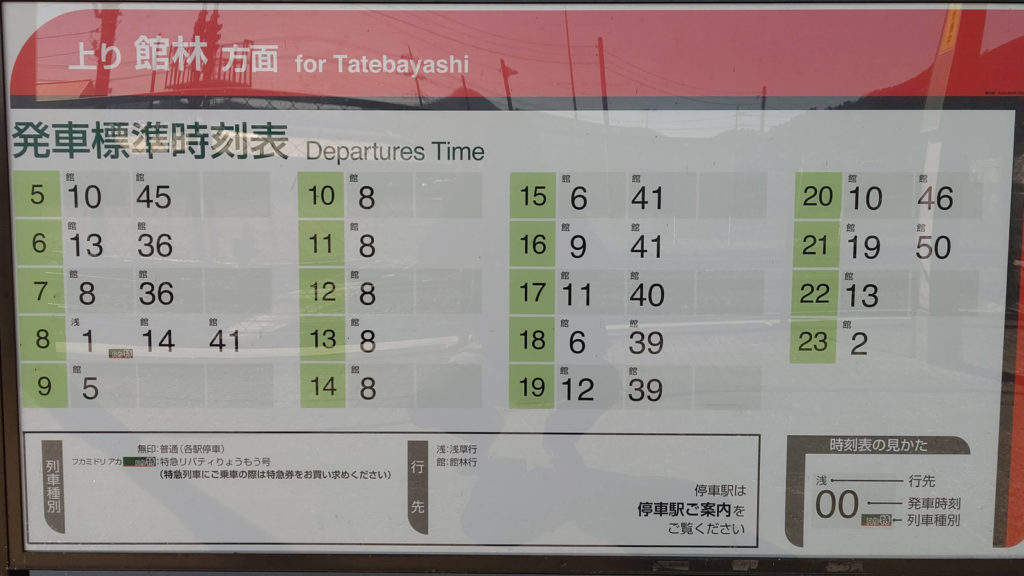

葛生駅まで行くには直通の特急列車を除いて、館林駅で東武佐野線に乗り換えが必要となります。所要時間は約35分。館林駅からお越しの際は、下記の館林駅時刻表を参照ください。

そんな東武佐野線の葛生駅は終着駅ですので「終着駅は始発駅。」の対象駅です。群馬県の館林駅から延びる路線の終着駅が栃木県とはいったいどんな駅なのか気になりますよね。そんな路線図を見ては気になっている方の代わりに東武佐野線の葛生駅をレポートして参ります。

東武佐野線 葛生駅

駅舎は新しく綺麗です。きっと数年前に建て替えられたと思われます。駅舎の中は自動券売機が一台ありました。無人駅ではなく駅員さんがきちんといらっしゃいましたが、常駐かどうかはわかりません。

改札口は北関東に来るとよく見るICカード簡易改札機ですね。これなら駅員さんが常駐でなくても大丈夫です。でも定期券の販売時間が朝5時から夜21時までと書かれているので、ほとんど駅員さんはいらっしゃいますね。

では葛生駅のホームに向かいます。「気をつけていってらっしゃいませ」の文字が暖かいです。

ホームには東武8500型2両編成「館林行」の列車が停車しております。最近都心ではあまり見かけない列車を見ると、なんだか北関東に来たんだなという非日常的な気分になれます。

葛生駅は1番線ホームのみの単式ホーム。柱や屋根が木造で出来ているので、とても趣のある終着駅です。なんとなく想い描いている終着駅のイメージ通りです。

駅名標は赤色ベースのグレーライン、東武伊勢崎線属性です。館林駅からの路線なのであたり前ですね。片側の次駅しか書かれていないのは終着駅の証のひとつです。

柱設置型駅名標もありました。木の柱が実にいいですね。

足元に特急リバティの乗車位置マークを発見!そうなんです、単線の東武佐野線とあなどるなかれ。特急リバティはここ葛生駅まで運行されているんです!

時刻表を見てみると、朝に1本だけ浅草駅直通の特急リバティりょうもう号が運行しているようですね。ちなみに特急リバティりょうもう号に乗車すれば、北千住駅まで約90分、浅草駅までだと約110分で到着します。しかも館林駅で乗り換え無しで行けるわけですから、都心へ向かわれる方にとっては相当便利ですよね。

ちなみに下り線も、浅草発葛生行の特急リバティりょうもう号が夜に1本だけ運行されていますので、行きも帰りも特急リバティなんてことも可能なんですね。やるな葛生!(2023年4月時点ダイヤ時点)

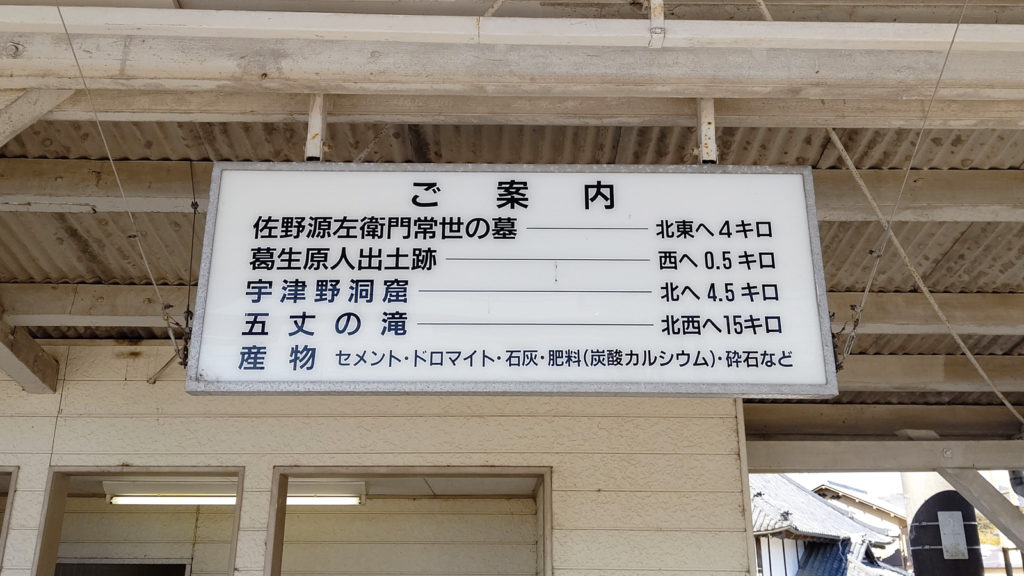

駅構内には葛生駅周辺の観光スポットと思われる場所の紹介がされております。産物としても色々書かれていますが、この地域ではセメントや石灰など採掘されるようです。鉱業が盛んな土地なのでしょうか。

おや、そろそろ東武8500型列車が館林駅に向けて出発する時刻が迫ってきました。

葛生駅の発車メロディは「静かな湖畔の森の影から」が流れます。そんな出発シーンを撮影して参りましたので、よろしければご覧ください。

東武8500型が出発すると、葛生駅はとても静かな終着駅になりました。

広大な留置線は何を物語る

いままで列車が停まっていたため駅の敷地全体が見えていませんでしたが、この駅はホームこそ単式ホームですが、ちょっと留置線が多い気がします。いくら終着駅とはいえここまで必要なんでしょうかね。でも錆びた線路が多く現在では使われていない印象を受けます。

ホームの奥を見ると、遠くに終着駅の証、東武佐野線の行き止り標識が見えますが、そのお隣には行き止り標識のさらに奥まで何本もの留置線のような線路が多く敷かれていますが、実はこの線路群は昔の名残らしいです。

ホームの奥を見ると、遠くに終着駅の証、東武佐野線の行き止り標識が見えますが、そのお隣には行き止り標識よりも、さらに奥まで何本もの留置線のような線路が多く敷かれていますがどういうことなのでしょうか。

どうやらこの線路群は昔の名残らしいです。線路群が並ぶさらに奥には線路だけではなく、相当数の太陽光パネルが設置されていたりして、葛生駅はかなり広大な敷地が存在していたようですが、実はその昔この広い敷地には巨大な貨物ターミナル駅が存在してたようです。

駅構内にも書かれていましたセメントやドロマイト、石灰石、炭酸カルシウムなどの鉱業では豊富な資源を採掘していたため、昭和の最盛期には貨物輸送を行う貨物線の軌道網が葛生各地に張り巡らされていたそうです。それらがすべてここ葛生駅まで輸送されていたことで、葛生駅は東武鉄道の貨物ターミナル駅としては最大を誇っていたそうです。現在では貨物の取扱いも廃止となり、東武佐野線の終着駅としてその役割を果たしていますが、かつてはこの広大な敷地は巨大貨物ターミナル駅として存在感を放っていたんでしょうね。

どんな終着駅なのか訪ねてみたら、まさかこんな時代のロマンを感じることになるとは。駅に歴史ありですね。では、葛生駅を出て貨物線の名残をさらに探しに行きたいと思います。

産業が栄えた貨物線跡を探して

かつて産業として栄えた貨物ターミナル沿いに歩いていると、先ほど1番線ホームから遠くに見えていた、行き止り標識を間近に見ることができます。

奥には廃線となった後錆びてしまっている貨物線のレールが数多く見受けられます。

どうやら廃線となった貨物線のレールはここまでのようです。

ここで途切れたかつての貨物線レール。葛生駅全体がよく見えますが確かに広いですね。

そして振り返ると、今はただの広い空き地にしか見えませんが、ここにはかつて東武鉄道で最大を誇っていた貨物ターミナルへと続くレールが敷かれ、貨物輸送を行っていたことでしょう。

いまはレールが撤去されてしまっていますが、遠くのレール跡地周辺をよく見てみると今でも架線柱は残っておりました。かつて繁栄を極めた過去を見たり知ったりすることは楽しいですが、同時に今は無き姿も知ってしまうことは少し寂しい気持ちです。

かつて東武鉄道は栃木県の日光までの敷設計画の1つとして、葛生駅から鹿沼駅まで線路を延伸させ東武日光駅までを運行させる案も検討されていたそうです。その案が採用されていたらこの路線は東武日光線で、葛生駅は終着駅ではなかったかも知れませんね。

最終的にはご存知のように東武日光線は東武動物公園駅を起点駅とし、新栃木駅や鹿沼駅を通り終点の東武日光駅までを運行しています。やはり葛生駅から鹿沼方面へ線路を通すには、トンネルを掘って山越えする必要があるなど、あまり経済的ではなかったですよね。住民もあまり多くなかったと思いますし。

ギャラリー

駅前周辺

駅前は特に何がある訳ではありませんが、ちょっと駅から離れた県道123号沿いには、古い建物やちょっとした繁華街があったりもしました。

駅前は、右を見るとお寺がございます。

左を見るとポツンと一軒の手打ちラーメン屋さんがあります。

和洋食もやっていて、80年の歴史があるそうです。この辺りの歴史に詳しそうですね。

以上、東武佐野線「葛生駅」のレポートでした。今後は葛生行の列車や路線図で葛生駅を見つけた時に、当ブログで見た葛生駅を思い浮かべてくれたら嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。ご使用される際はお問い合わせください。

葛生駅 アクセス

コメント

時期が時期だったのでしょう。そう少し伸びていたら、良かったのだろうが、資金面や、当時の技術ではむずかったんだろうね。いつの間にか、経済的にも苦しくなってしまった。そんな感じでここまでとなったんだろうねぇ。

コメントありがとうございます。

ホントですよね、その時の社会情勢によっても選択肢が180度変わってしまいますからね。