普段なに気なく乗車している鉄道路線の端と端。終着駅や始発駅がどんな駅か気になったことはありませんか。そんなささやかな関心事をレポートする当ブログ「終着駅は始発駅。」今回は東武鉄道「館林駅」の紹介です。

「つる舞う形の群馬県」の南東部、つるの頭付近に位置する館林市の中央部に館林駅はあります。群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県と県境が密集する地域で、真夏になると最高気温を記録することでも有名な猛暑の街です。

また館林は日清製粉や正田醤油など百年企業が育まれた地であり、徳川家臣団四天王の一人、榊原康政が城主を務めた館林城があることでも有名です。

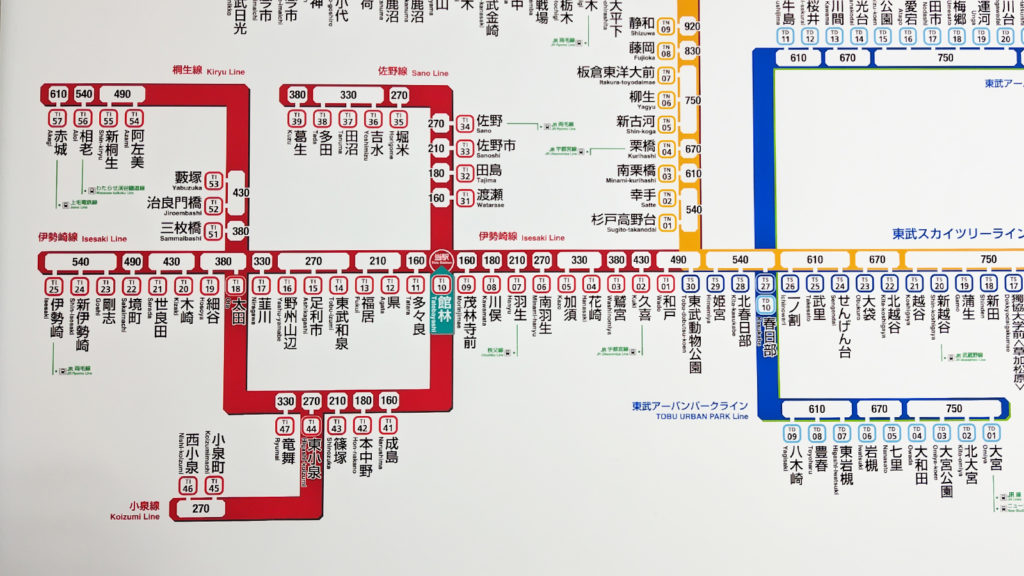

館林駅の開業は1907年(明治40年)、開業当時はお客と貨物を同時に運ぶ混合列車というのが運行されていたようです。都心からだと東武伊勢崎線に乗車し、利根川を渡り群馬県に入ると間もなく館林駅に到着します。現在の東武伊勢崎線は都心からの下り列車は、特急以外ここ館林駅までの運行となっており、この先の足利駅、太田駅、伊勢崎駅方面への東武伊勢崎線、東武佐野線、東武小泉線へは乗り換えが必要となります。

東武佐野線と東武小泉線については館林駅が起点駅となっておりますので、本ブログ「終着駅は始発駅。」の対象駅となります。毎日通勤通学などで館林行の列車に乗車しているのに、いまだ終着駅を見たことのない方に代わって、群馬県の玄関口である館林駅がどんなターミナルステーションなのかをレポートして参ります。

館林駅へは東京・北千住駅からだと東武伊勢崎線のリバティりょうもう号などの特急列車に乗車すれば60分弱、区間急行に乗車で約80分、区間準急だと約90分で到着します。(浅草駅-東武動物公園駅間の名称は東武スカイツリーライン)

※時刻表には東武日光線も含まれておりますのでご注意ください。

先述の通り館林駅には東武伊勢崎線以外にも東武佐野線と東武小泉線の合計3路線も乗り入れるという驚くべきターミナルステーション。東武本線が誇る主要幹線の東武伊勢崎線、東武佐野線、東武小泉線をそれぞれ紹介します。

東武佐野線

館林駅を起点としている東武佐野線。反対の終点である終着駅は葛生駅。館林駅は群馬県ですが終着駅の葛生駅は栃木県佐野市という県を跨ぐ路線です。栃木県といえば東武本線にとってもう一つの主要幹線である東武日光線がありますが、かつては日光までの東武日光線敷設計画案の1つとして葛生駅から先の鹿沼駅まで線路を伸ばし、そのまま東武日光駅まで運行させることが検討されていたそうなので、もしかしたら館林駅から東武日光駅まで1本で行ける路線になっていたかも知れませんね。

東武佐野線のプラットフォームは1番線ホームとなります。佐野線というくらいですから佐野市を通っていきますので、佐野厄除け大師へ行かれる方はこの路線をご利用ください。館林駅に乗り入れる路線は全て東武線なので、乗り換えの際に改札口を出る必要はありません。

ちょうど1番線ホームには葛生行の東武8000系の2両編成が停車しています。先ほどまでは館林行だった列車が到着後直ぐに葛生行の始発列車へと変わります。まさに終着駅は始発駅です。

東武佐野線の起点駅ですから、1番線には行き止り標識がございます。

そして駅名標も片方の次駅しか書かれていない終着駅仕様。赤色ベースにグレーラインの東武伊勢崎線属性ですね。次駅のわたらせ駅という普段見かけない駅名に非日常を感じています。北関東っぽくていいですね。

東武小泉線

東武佐野線と同じく館林駅を起点としている東武小泉線。反対の終点である終着駅は西小泉駅。さらにもう1系統、起点の太田駅と東小泉駅間を結んでいる路線があります。東武小泉線が走る大泉町周辺にはSUBARUやパナソニックといった工場が立ち並んでいますが、SUBARUの前身である中島飛行機は、太平洋戦争時に戦闘機などを製造していたことから、東武小泉線沿線は当時重要な軍需工場地帯でした。でもいまは工場で働く外国籍の人たちが多く住む平和な沿線となっているようです。そんな重要な路線が館林駅と繋がっていたんですね。

東武小泉線のプラットホームは4番線ホームとなります。

4番線にも東武8000系の2両編成が終着駅に到着いたしました。到着後直ぐに西小泉行の始発列車へと変わります。これぞ終着駅は始発駅です。都心ではあまり見かけなくなった東武8000系なので、こんなにたくさん見かけるとまた非日常を感じてしまいます。

別の日の撮影ですが、この日は伊勢崎線でもよく見かける東武10000系列車が2両編成で運行されていました。この列車が2両編成というのはあまり見かけないですね。これはこれで非日常。

4番線東武小泉線の行き止り標識も確認。路線図を見ると館林駅からは東武小泉線でも太田駅まで行くことは出来ますが、東小泉駅で乗り換えが必要となりますので、東武伊勢崎線で行かれるのがよろしいかと思います。

反対側の終着駅(始発駅)

東武伊勢崎線

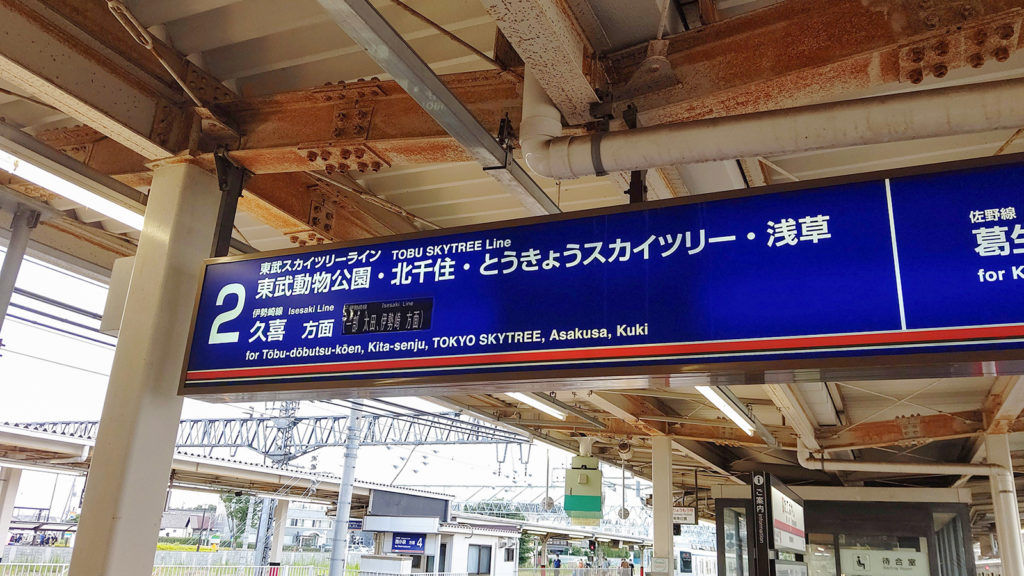

東京の浅草駅を起点とし終点の伊勢崎駅までを結ぶ東武伊勢崎線のプラットフォームは2番線と3、5番線を使用しています。都心から東武伊勢崎線の下り列車に乗車すると、ほとんどが久喜行か館林行であり、特急列車以外では館林駅から先への直通運転はございません。

伊勢崎や太田からの上り列車も同様にすべて館林止まりとなっており、館林駅は特急列車を含め上下線すべての列車の停車駅となっている重要な乗り換え駅なんです。

2番線には北千住・浅草方面の上り線ホーム。ちょうど特急りょうもう号が到着いたしました。

3番線は足利・太田・伊勢崎方面への下り線ホーム。下りの特急列車もこちらに停車します。写真は8000系太田行の列車が停車中です。

5番線ホームには館林駅止まりの東武10000系が到着。上下線ともに館林駅止まりとなるため普通列車は主に5線を折り返しホームとして使っています。上下線ともに特急以外の列車は館林止まりということは、出発する列車はすべて始発列車ということ。さすが群馬県の玄関口であり、東武鉄道が誇るターミナルステーションですね。

駅前周辺

館林駅東口

特徴的な窓が印象に残るお洒落な駅舎です。さすが「関東の駅百選」に選定されているだけあって異国情緒溢れる素敵な駅舎です。

そして東口改札付近はカルピスで彩られていました。なんといっても館林市内にあるアサヒ飲料の群馬工場でカルピスは製造されていますからね。地元愛が垣間見えます。

そして改札出てすぐには、雰囲気の良さそうな気になる飲食店があります。

駅前はロータリーが整備されているので、タクシーに乗るのも安心です。

さすが国内最高気温を記録した街だけあって駅前には温度計が設置してあり、暑さを随時報告してくれています。この日の気温も35度あるようでしたが、実際はもっと暑く感じましたね。館林だからという先入観や偏見もあるのでしょうか・・・。

その裏には涼しげな水場が用意されていました。(でも暑い!)

ふと見上げると、なんとも立派なもう一つの館林駅が。先ほどの改札口は昔からのものでして、館林駅は2009年(平成21年)から橋上駅舎になっております。昔の駅舎の方が雰囲気あって好きなのですが、館林駅って実はこんなに立派な駅なんですよ。

館林駅西口

橋上駅舎の中にある改札口は西口改札という名称です。

この駅舎のおかげで東西の連絡通路が開けました。

ピアノまで置かれて、おしゃれなコンコースです。

改札を出てすぐに観光案内所が設置されていました。最近は観光に力を入れているようですね。もっと館林をPRして行きましょう!

さてこちらは館林駅西口から見た駅舎です。こちらも立派ですね。

駅前はロータリーに駐車場。一見何もないように見える西口ですが、実は館林が詰まっております。奥の建物の向こうには館林の地が育んだ百年企業、正田醤油の本社や工場がございます。その昔、貨物線路が正田醤油工場内まで敷設されていたようですから地元との密着度が違いますね。

そしてこちらも館林の地で創業した百年企業、日清製粉の製粉ミュージアムがございます。日清製粉の歩みや資料、歴史的建造物、美しい日本庭園を見ることが出来ます。いやぁ館林駅周辺は地元愛に溢れていましたね。

駅前食べ歩き

今回の駅前食べ歩きは駅から0分。駅前というよりもはや駅の「館林駅前商店」さん。大正ロマンな飲食店ということで以前から気になっていたお店です。メニューにはナポリタンやオムレツなど色々書かれているのですが、館林の地が育んだ百年小麦という小麦が使用されている料理もあるようで、その「百年小麦」というネーミングに惹かれ「〆(シメ)のラーメン」を注文してみました。

透き通ったスープに麺だけという、とてもシンプルなラーメン。見た目通りのあっさりとしたやさしい味にダシが利いていてとても美味しいです。麺もコシがあってとても存在感がありました。今回はハーフサイズでしたが、1人前でも軽くいけましたね。

ラーメンをハーフサイズにしたのは、実はメンチカツも気になったから。少し小さいかなと感じましたが、肉がギュウギュウに詰め込まれていて、見た目以上にボリュームがありました。揚げたてを提供してくれるので最高に美味しかったです。

そしてレトロ感ある雰囲気に呑まれて何十年ぶりにクリームソーダを注文してしまいました。もう、懐かしい・・・の一言に尽きますね。

江戸時代から麦の産地として知られた館林の地には、日清製粉や正田醤油など百年以上続く企業があり、その歴史と文化に敬意を表し「百年小麦」という名の小麦が生まれたそうです。さっきメンチにかけたブルドックソースも館林の工場で造られているもの。駅周辺だけでなく、このお店も館林が詰まった地元愛に溢れていましたね。列車の待ち時間にちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

以上、東武伊勢崎線、東武佐野線、東武小泉線「館林駅」のレポートでした。今後は館林駅を通過する際や館林行の列車や発車案内板を見かけたら、当ブログで見た館林駅を思い浮かべてくれたら嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

反対側の終着駅(始発駅)

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。ご使用される際はお問い合わせください。

館林駅 アクセス

コメント