栃木県西部日光市の南部、群馬県との県境付近に位置し、わたらせ渓谷鐵道の北端に位置する終着駅が間藤駅(反対側のわたらせ渓谷鐵道南端の終着駅は桐生駅)。ひっそりと佇む駅の先には行き止り標識があり、ここが終着駅であることを示しています。ですが、実はその先に今では廃線となった貨物専用線や銅の製錬所駅があったのをご存知でしょうか。

今回はそんな廃線となった線路跡をたどり、間藤駅の先にある歴史に触れてみる特別編をレポートいたします。わたらせ渓谷鐵道の奥には何があるのでしょうか。

終点 間藤駅のさらに奥へ

列車に乗車して来れる終点はここ間藤駅まで。ここから先は自分の足で進むのみ。ということで、駅を通り過ぎ廃線跡に沿って歩いていきます。一応、時刻表は把握しておくのが良いと思います。

駅の目の前の道を北に向かって進みます。あまり人の気配はしないのですが、建物はずっと続いている感じがします。

すると、こんな山間に立派な建物が出現しました。いまは住まわれていないようですが綺麗に保存されています。

蔵も立派ですね。ちょっと奥に進んだだけなのに、このような建物に遭遇するとは・・・。

こちらはお店だったのでしょうか。しかも何軒も連なっています。ここら辺は少し駅から離れてきました。

すると、行く手に今は稼働していない踏切の警報機が出現しました!恐らくここは貨物線の踏切だったと思われます。まずは廃線の跡を見つけました。

こちら側は間藤駅方面の貨物線跡です。レールが既に無かったり、岩が崩れてしまったりと、廃線から年月が経っていることが窺えます。

そして反対側は銅の製錬所駅方面です。こちらはレールがしっかり残っていますが、こちらも錆びたレールが年月を物語っております。

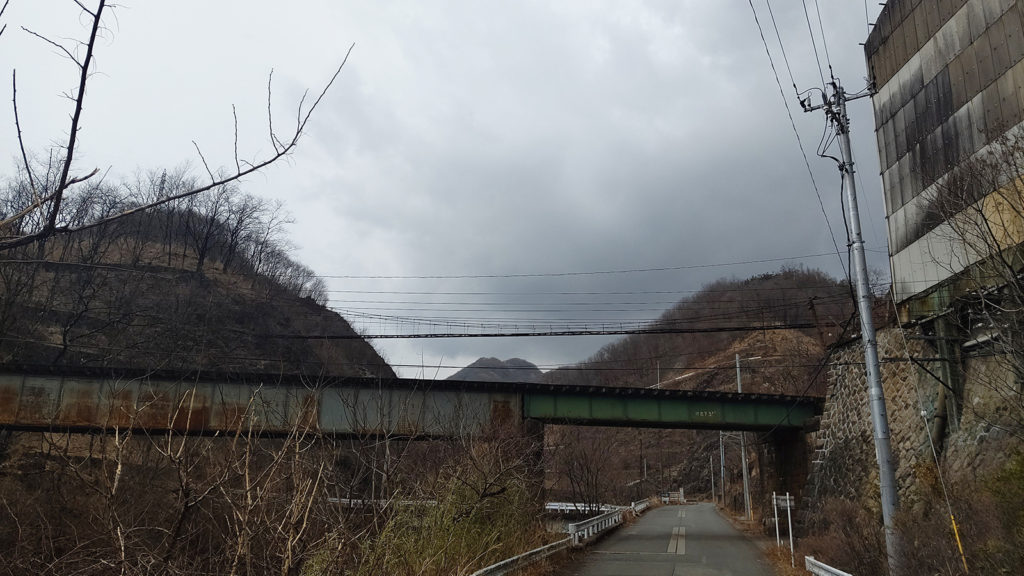

その先には渡良瀬川を渡る鉄道橋も残されています。

さらに線路に沿いながら奥へと向かうと、立派な橋脚の鉄道橋が出現。立派な橋もいまでは錆びてしまい歴史を感じます。

そして鉄道橋は石垣の壁の向こうへ敷かれていきました。

ついに間藤駅から続く貨物専用線の終着駅、銅の製錬所に辿り着きました!ここは当時本山製錬所と呼ばれていたそうで、製錬所の中には足尾本山駅があり、足尾銅山から採掘された鉱物資源が貨物輸送されておりました。

足尾本山駅 本山製錬所跡

1884年(明治17年)に足尾銅山から採掘される銅の製錬所として開設され、1973年(昭和48年)の銅山閉山後も昭和の終わりまで、しばらくは稼働していたようですが、いまでは繁栄を極めた建物だけがその存在感を示しておりました。

この橋は「古川橋」といって産業遺産の貴重な橋のようです。

街の数か所に当時を記録した写真が飾られているのですが、この古い写真には古川橋が映っていますね。それにしてもこんな山間の街に凄い人の数です。明治後期から昭和初期にかけてが足尾銅山の最盛期だったらしいので、まさにその時代の写真ですね。栄枯盛衰、歴史のロマンを感じずにはいられません。

こちらは大正時代の記録ですね。恐らく私がいま撮影している近辺のものと思われますが、何かこう活気みたいなものが伝わってきます。

かつての本山製錬所は立入禁止になっていますので、遠くからその全貌を眺めたいと思いますが、確かに貨物列車が停車するホームのような場所がありますね。

この位置からだと貨物線の終着駅、足尾本山駅(廃駅)のホームらしきものがよく見えます。

本山製錬所跡に残された施設がよく見えます。1912年(大正元年)に足尾鉄道が開通したことで、銅の輸送量は飛躍的に伸びたそうですが、巨大な製錬所には鉄道が必要だったんですね。

それにしても鉄道直結の工場って、なんかカッコいいです!

こちらの写真は1960年の頃の本山製錬所のようです。凄いですね全盛期だそうです。工場というよりもはや要塞ですね。

ちなみに製錬所の下は渡良瀬川。写真ではあまり伝わりませんが、結構な高さのある渓谷で少し怖いです。そういえば製錬などで発生する廃棄物が土砂として流出する銅山の鉱害事件があったとか。ここは渡良瀬川の上流も上流ですからね、それはそれは大問題だったでしょう。

少し先には何やら大きな煙突が見えますので、近くに行ってみましょう。

近くで見ると凄い大きさの本山製錬所大煙突です。鉱毒ガスの煙害によって荒廃してしまった地区があったそうですが、その後治山・緑化事業が進められ、現在では広範囲に緑が蘇りつつあるそうです。よかったですね。

わたらせ渓谷鐵道終着駅の間藤駅。さらにその先にある歴史に触れようと廃線跡を訪ねてみましたが、いやはや明治の頃から凄い歴史がありました。でも足尾銅山って実は江戸時代の頃から銅が採掘されていたそうで、ここで製錬された銅は江戸城や日光山、上野寛永寺などの銅瓦に使われていたようですよ。足尾銅山、歴史深過ぎです!

渡良瀬川の源流を求め、さらに奥へ

本山製錬所を見ることが出来、満足していたのも束の間、遠くに何やら水が織りなす綺麗な滝のようなものが見えます。ここまで来たらさらに奥へ参りましょう。

パンパカパーン!「わたらせ川源流の碑」と書かれています。ついに渡良瀬川の源流に辿り着いてしまいました!桐生駅から、ここまで長い旅でした。

そうですか、渡良瀬川はここから始まっていたんですか。ここから渓谷を抜け、桐生、足利、藤岡、そして古河の辺りで利根川に合流するまでの長い旅が始まるんですね。

ちなみに「わたらせ川源流の碑」までは、バスで来ることも出来ます。

遠くには本山製錬所の大煙突が見えて、いい景色です。渡良瀬川源流から見る足尾の歴史、最高ですね。かつて繁栄した街を良くも悪くも残そうとしているところが良かったです。歴史にロマンを感じる人にはおススメです。

以上、わたらせ渓谷鐵道 間藤駅【特別編】レポートでした。源流汲んで帰ります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。ご使用される際はお問い合わせください。

アクセス

コメント